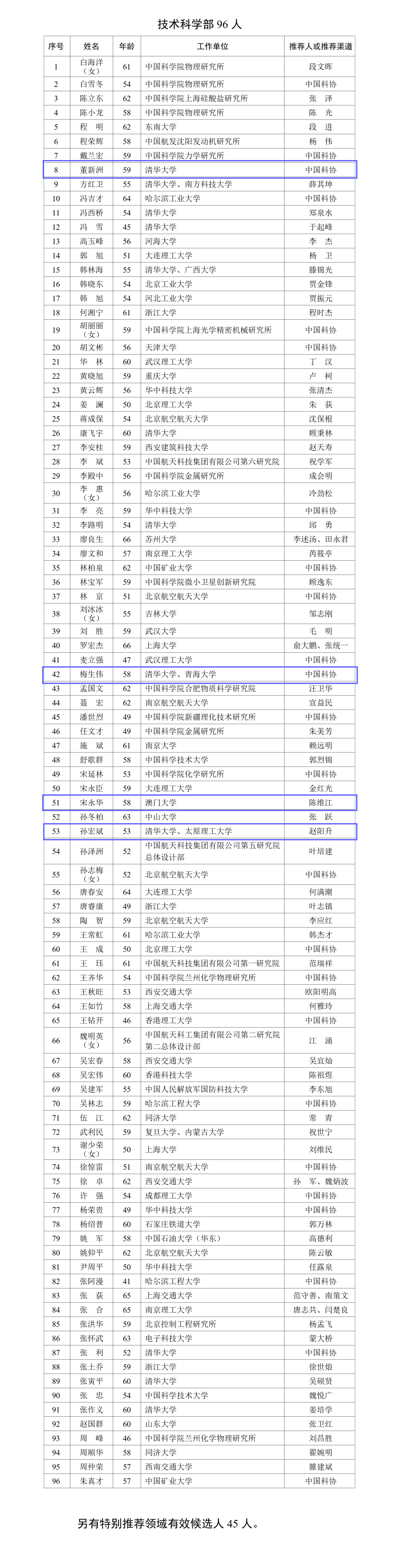

中國科學院、中國工程院公布2023年院士增選有效候選人名單發布,其中中國科學院技術科學部有4位專家來自能源電力領域,中國工程院能源與礦業工程學部有11位專家來自能源電力行業,小編現將詳細信息與大家分享。

中國科學院

經第九屆中國科學院學部主席團第十次會議審議,中國科學院黨組審定,確認2023年中國科學院院士增選有效候選人583人,其中技術科學部96人。

候選院士介紹:

董新洲

1983年畢業于西安交通大學電機系,獲學士學位;1991年西安交通大學碩士研究生畢業,獲工學碩士學位;1996年西安交通大學博士研究生畢業,獲博士學位;1999年天津大學電工博士后流動站博士后出站并被引進清華大學電機系任教至今。1998年任副教授,2004年晉升教授,2005年任博士生導師。IET Fellow, IEEE Fellow, CIGRE-B5-55工作組主席,中國電工技術學會理事,CIGRE中國國家委員會技術委員會委員,中國電機工程學會高級會員,兼職國立臺北科技大學首席國際教授。先后主持國家自然科學基金重大國際合作項目、重點項目、面上項目、國際合作項目6項,主持科技部國際合作項目1項,大型國際合作項目(清華大學ALSTOM聯合研究中心)1項。主要學術貢獻是:最早把小波變換應用于電力系統故障分析和故障行波研究,發明了現代行波測距技術、現代行波保護技術、行波選線技術并研制出國內外首例暫態行波保護測試儀;提出并實現了面向電力系統安全的站域集成保護技術;與ALSTOM公司合作提出并實現了電力線路無通道保護技術和高阻接地故障檢測技術等。圍繞上述研究,發表SCI/EI論文297篇,撰寫學術著作2部、翻譯學術著作4部,獲授權國際專利11項、國家發明專利38項;獲日內瓦國際發明展金獎1項、國家技術發明獎二等獎1項、中國電力技術發明獎一等獎1項,其它省部級獎一、二等獎5項。擔任中國電機工程學會、中國電工技術學會、中國水力發電工程學會、國家標準化委員會、國家電網公司等多個專委會的委員,擔任中國科學出版社《智能電網》、《電力系統自動化》雜志、PAC World等多個國內外叢書、期刊的編委和特約主編,主辦IEEE APAP2011/APAP2015大型國際會議2次、中韓繼電保護論壇13次,與跨國公司ALSTOM成立并成功運行聯合研究中心13年,申報并獲批北京市綠色能源與電力安全國際技術合作基地,并擔任基地中心主任。

梅生偉

清華大學教授,青海大學副校長兼新能源學院院長,杰青,長江,IEEE Fellow,國家能源局儲能示范工程首席科學家,中鹽鹽穴公司首席科學家,中國三峽新能源公司首席專家。

梅生偉是電氣工程專家,長期從事電力系統安全控制與新能源高效利用研究。針對我國電力系統大容量遠距離輸電、特高壓交直流聯網及大規模新能源開發三個階段的重要科學問題,遵循理論創新-技術突破-工業應用的工作路線,在大型發電機抗擾控制、交直流安全輸電、新能源高效利用和大規模清潔物理儲能領域取得系統性創新成果并得到廣泛應用。

提出電力系統非線性魯棒控制理論,研制大型同步發電機非線性魯棒勵磁/調速工業控制器,顯著提升遠距離輸電系統安全運行水平。建立復雜電網自組織臨界理論和分析方法,創建交直流系統脆弱元件和危險故障路徑快速辨識技術,研發連鎖故障主動阻斷平臺,保障我國交直流輸電系統安全運行。開拓工程博弈論新學科方向,研發新能源電力系統多時間尺度魯棒調控一體化平臺,為解決千萬千瓦級風光電力消納難題提供技術支撐;提出非補燃壓縮空氣儲能技術路線,主持建成國家儲能示范工程 “江蘇金壇60MW/300MWh鹽穴壓縮空氣儲能電站”,實現我國在世界壓縮空氣儲能行業技術研發和工程實踐雙引領。

出版專著10部(英文2部),教材2部,發表期刊論文512篇(SCI262篇),他引2萬余次;ESI高引論文7篇,F5000論文5篇。專利175項(美國專利3項)。獲國家科技進步和自然科學二等獎各1項、省部級一等獎10項。

宋永華

宋永華,男,漢族,1964年1月出生于中國四川省巴中市,現任澳門大學校長、智慧城市物聯網國家重點實驗室主任、電氣工程講座教授。歐洲科學院院士(外籍),英國皇家工程院院士,國際電氣與電子工程師協會會士(IEEE Fellow)。

1984年宋永華獲得成都科技大學(現四川大學)學士學位;1989年獲得中國電力科學研究院博士學位;1991年從清華大學電氣工程博士后出站后到英國留學訪問;1997年被英國布魯內爾大學電氣與計算機工程系聘為教授;2004年當選為英國皇家工程院院士,成為第一位獲此殊榮的留英中國學者,同年任英國布魯內爾大學副校長,也是英國大學的第一位華人副校長;2007年任英國利物浦大學副校長和電氣工程教授,兼西交利物浦大學執行校長;2009年任清華大學電機系教授、校長助理;2012年11月任浙江大學常務副校長;2018年1月9日任第九任澳門大學校長。

宋永華長期從事電力系統分析與控制研究,在大規模新能源消納與電力系統安全運行等方面做出了系統性、創造性的貢獻。宋永華突破發電調節跟隨負荷變化的電力系統調控傳統框架,在挖掘靈活負荷調節能力跟隨發電變化的新路徑上,提出了創新的方法并發明了關鍵技術,其成果對國家實現“雙碳”戰略目標具有重要的支撐作用。

孫宏斌

孫宏斌,男,漢族,1969年10月出生,浙江天臺人,中共黨員,教授,博士生導師;國家級教學名師,教育部長江學者特聘教授,國務院特殊津貼專家,國家精品課負責人,國家教學團隊負責人。1988年12月加入中國共產黨,1997年1月參加工作,曾任清華大學教務處副處長、清華大學創新創業教育協調委員會召集人、中國高校創新創業教育聯盟秘書長、中國高校創新創業教育研究中心執行主任,太原理工大學黨委常委、副校長等職,現任太原理工大學黨委副書記、副校長(主持行政工作),清華大學能源互聯網能量管理與調控研究中心主任、教育部創新創業教育指導委員會副主任、清華大學學術委員會委員、電機系學術委員會主任。

主要從事智能電網、能源互聯網等領域的研究工作,2008年獲國家技術發明二等獎(排名2),2018年獲國家科技進步一等獎(排名1)。先后入選中組部萬人計劃科技創新領軍人才、國家百千萬人才工程、國家有突出貢獻中青年專家、IEEE Fellow、IET Fellow,曾獲國家自然科學杰出青年基金,入選“北京高校創先爭優活動先進事跡宣講團”,入選教育部“全國教書育人楷模先進事跡報告團”,曾兩次獲國家級教學成果一等獎(排名1和3)。

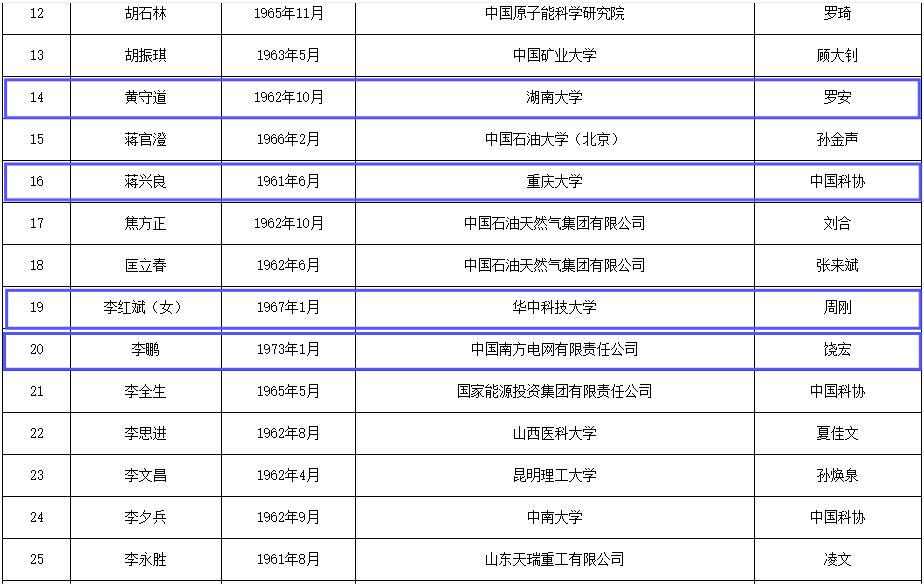

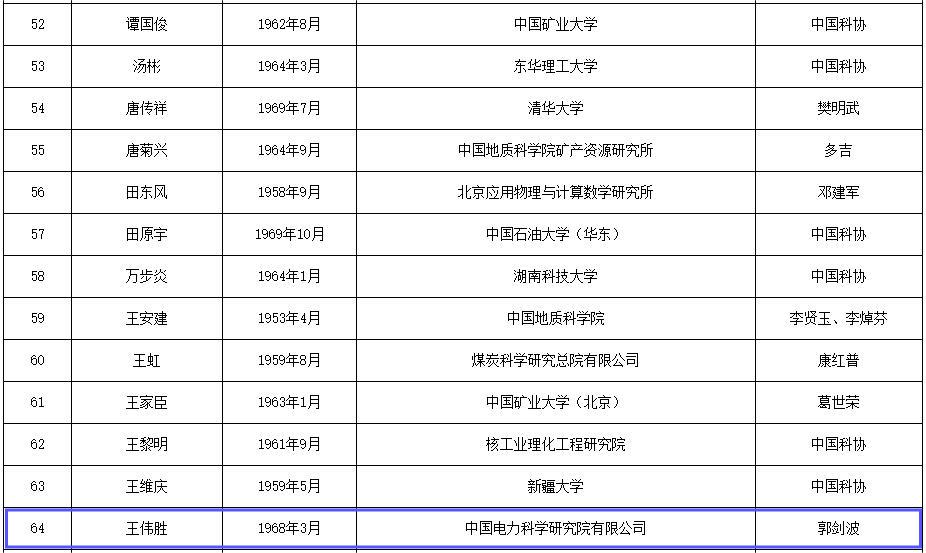

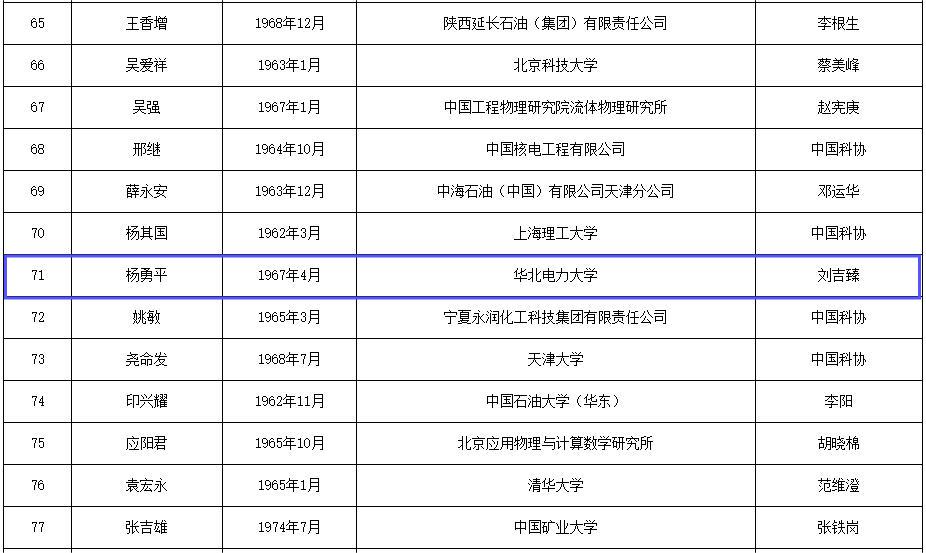

中國工程院

經中國工程院第八屆主席團第六次會議審議,中國工程院黨組審定,確認中國工程院2023年院士增選有效候選人655人,其中能源與礦業工程學部82人。

候選院士介紹:

何金良

清華大學電機工程與應用電子技術系教授,博士生導師,高電壓與絕緣技術研究所所長,校學術委員會委員。1984.7、1991.1、1994.3分別在武漢水利電力學院(現為武漢大學)、重慶大學、清華大學獲博士學位,畢業后留校任教,1997-1998年在韓國電氣研究院擔任訪問科學家,2014-2015年為美國斯坦福大學客座教授。長期從事電磁暫態及防護、智能材料及裝備、信息感知及智慧電網等領域的研究。

先后擔任國家973項目首席科學家、國家重點研發計劃項目負責人、國家自然科學基金創新研究群體項目學術帶頭人。榮獲國家本出青年基金,入選教育部長江學者特聘教授、國家百千萬人才工程。美國電氣電子工程師學會會士、英國工程技術學會會士、國際高功率電磁會士及中國電機工程學會會士。

成果獲國家技術發明二等獎1項、國家科技進步二等獎2項、省部級一等獎7項,以及IEEE Herman Halperin獎、IEEE技術成就獎、日本Hoshino獎、Rudolf Heinrich Golde獎、CIGRE杰出會員獎、中國電力杰出貢獻獎等國內外獎項及榮譽。

黃守道

黃守道,湖南資興人,湖南大學二級教授、“岳麓學者”特聘教授、博士生導師、岳麓電力傳動與新型發電重點實驗室主任。享受國務院政府特殊津貼專家;兼任中國磁力材料與設備標準化工作組主任委員、IEEE高級會員、中國電工技術學會常務理事、湖南電工技術學會理事長、湖南省可再生能源學會會長等學術團體職務;2019年獲湖南省首屆“優秀研究生導師”稱號。

研究方向及主要成果概況:黃守道教授長期從事特種電機的科研和教學工作,30多年來圍繞特種永磁電機和大型直驅風力發電技術,創建了多種永磁電機設計與控制方法,突破了多項核心關鍵技術,研究成果得到了廣泛應用并實現了產業化,產生了顯著的經濟和社會效益。獲得國家技術發明二等獎1項、國家科技進步二等獎3項、省部級科技進步一等獎6項,出版專著4部,發表高水平論文100多篇,授權國家發明專利76項。

蔣興良

蔣興良教授,博導,【能源電力裝備安全與自然災害防御】學術帶頭人,全國首屆【創新爭先獎】獲得者、【Masoud Farzaneh Award】獎獲得者、重慶市第五屆先進生產工作者、首屆【重慶.英才】優秀科學家、【中國電力科學技術進步杰出貢獻獎】獲得者、中國科協第六屆優秀科技工作者、第六屆十佳優秀科技工作者提名獎、全國最美野外科技工作者、2020年【IEEE Caixin Sun and Stan Grzybowski Lifetime Achievement Award】獲得者、重慶高校黃大年式教師團隊負責人。擔任全國高原電工產品環境技術標準委員會副主任委員、中國電機工程學會高電壓專委會、國際結構物大氣覆冰(IWAIS IAC) 委員會主席。

長期致力于極端環境電氣外絕緣和電網冰災防御的科學技術研究。作為項目負責人和主研人員先后承擔4項國家自然科學基金、20項國家科技攻關和部省級重點科研項目及30項橫向科研課題;獲國家科技進步一等獎1項、國家科技進步二等獎2項、部省級科技進步—等獎5項,發明專利20項,出版專著譯著4部,發表學術期刊論文380余篇。

創建了國際知名的高水平覆冰研究隊伍,開創了高電壓等級野外覆冰研究基地建設,為大電網抗冰設計、惡劣氣象環境的融冰方式選擇提供了大量基礎支撐;開創了結構物大氣防冰技術研究,將冰災機理研究拓展到風電機組葉片、飛行器防冰等領域,體現了在冰災機理研究領域的國際領先地位。

李紅斌

獲華中科技大學電氣工程博士學位,教授,博士生導師,電子式互感器國家標準工作組成員。主持、參與多個國自基、重點研發計劃所資助的科研工作和電網總部項目,獲國家科學技術進步二等獎和多個省部級科技獎勵。發表多篇SCI論文,獲4項國家發明專利,培養大批碩士、博士。研究方向:電磁量傳感器(電磁式及電子式互感器、直流電流電壓傳感器)及相關技術、電能計量(數字式電能表)及相關技術、虛擬儀器等。

李鵬

南方電網數字集團有限公司總經理李鵬

劉澤洪

劉澤洪(1961-),湖南長沙人,教授級高級工程師,1981年獲湖南大學學士學位,1983年獲得中國電力科學研究院碩士學位。國際知名電網工程和直流輸電專家,原國家電網公司副總經理。

長期參與和組織國家電網公司超/特高壓交、直流輸電系統的規劃、科研、設計、工程建設管理工作,主持了世界上電壓等級最高、輸送容量最大的±800kV/6400-10000MW、±1100kV/12000MW特高壓直流輸電的技術研發和工程建設。擔任國際大電網會議、國際電工委員會多個工作組召集人或中國代表,是國家863計劃智能電網研究方向項目“±1100kV直流SF6氣體絕緣穿墻套管核心技術研究及裝置研制”項目負責人。

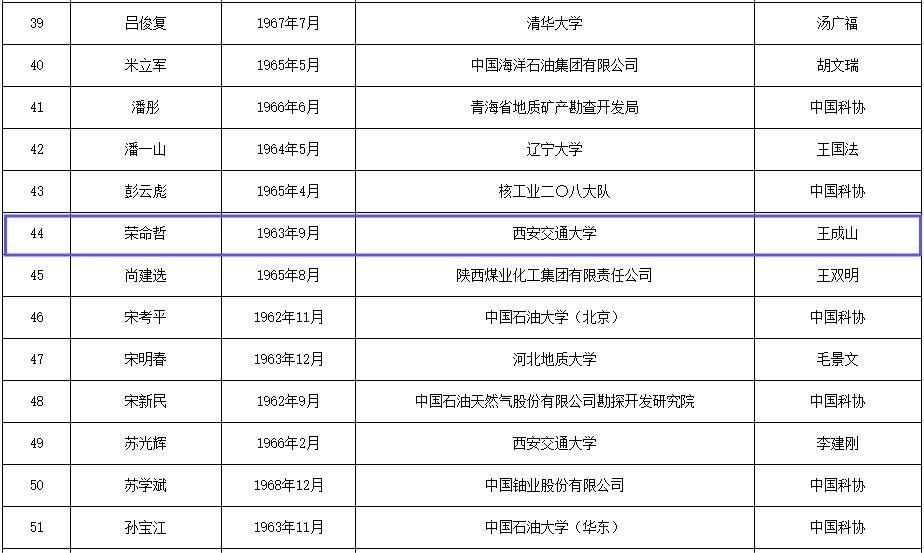

榮命哲

榮命哲,男,漢族,1963年9月生,研究生學歷,博士學位,教授,中共黨員。

研究領域

1、直流電力裝備技術

2、電力裝備智能感知與運行維護

3、電力設備智能設計與數字孿生技術

4、等離子體生物電磁技術及應用

5、微能量收集與無線傳輸技術及應用

歷任西安交通大學電氣工程學院常務副院長、電力設備電氣絕緣國家重點實驗室副主任,科研院常務副院長,校長助理。2014年9月任西安交通大學黨委常委、副校長。2021年12月任西安交通大學黨委常務副書記。973項目首席科學家,國家自然科學基金委創新群體帶頭人,榮獲多項國家級人才稱號;陜西省優秀留學回國人員;西安交通大學研究生教育優秀導師團隊帶頭人;教育部高等學校骨干教師;陜西省“三秦學者”創新團隊帶頭人;陜西省引智示范基地負責人。

王偉勝

王偉勝,1968年生,博士,教授級高級工程師,博士生導師,中國電力科學研究院有限公司總工程師。長期從事風電、光伏等波動性新能源運行控制技術研究,研究成果應用廣泛,有力支撐了我國大規模新能源穩定運行和高效消納。獲國家科技進步二等獎3項,省部級科技進步一等獎6項,制定國家標準和行業標準10項,出版著作8部,發表論文100余篇,培養博士后、博士和碩士28名。

楊勇平

2002年3月起,歷任華北電力大學(北京)國際合作處處長兼國際教育學院副院長,華北電力大學能源與動力工程學院副院長兼北京校區動力工程系主任;2006年2月起任華北電力大學副校長;2016年11月起任華北電力大學校長。

主持行政全面工作,負責審計工作;聯系能源 動力與機械工程學院、動力工程系、機械工程系。

鄭明光

鄭明光,國家科技重大專項大型先進壓水堆核電站國和一號總設計師、國家電力投資集團核能總工程師,是首批中國核工業工程勘察設計大師、國際原子能機構核能事務常務顧問組中唯一中國成員、國際質量科學院院士、上海交通大學博士生導師。

從參與中國大陸第一座核電站--秦山一期開始,他從事核電研發設計、工程建設近40年,立足國家科技重大專項、重大工程項目、核電產業能力、自主核電品牌,致力于我國核電自主創新和可持續發展。

作為黨中央、國務院確定的16個國家科技重大專項之一“大型先進壓水堆核電站”總設計師,鄭明光從技術上全面主持和策劃,聯合國內477家相關單位、26900多名科技人員,開展十余年技術攻關,成功開發具有完全自主知識產權的、非能動壓水堆核電站型號國和一號。

立足中國核電工業基礎與國家重大專項,鄭明光聯合核電“產學研用”,解決先進核電型號設計與設備產業鏈體系支撐問題,推進我國核電“八大體系”建設,使核電設備國產化率從31.5%提高到85%以上。

鄭玉平

博士,教授級高級工程師,南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)三級顧問,電網運行風險防御技術與裝備全國重點實驗室主任。中國電機工程學會理事,中國電機工程學會電力系統自動化專業委員會副主任委員,教育部高等學校電氣類專業教學指導委員會委員,中國能源研究會新能源電力系統保護和控制技術專業委員會主任委員。長期致力于電力系統繼電保護與控制的理論研究、裝備研發和工程應用,研發的系列保護產品在我國各級電網獲得廣泛應用。主持國家自然科學基金集成項目、國家重點研發計劃項目、國家863計劃項目等多個重大項目,獲國家技術發明二等獎1項、國家科技進步一等獎1項、二等獎2項等多項獎勵。